素材と重量だけで語られがちなクッカーをあらゆる角度から徹底比較

湯を沸かし、調理する。こんな日頃から誰にとってもなじみ深い行為に、疑問を差しはさむ余地なんてない。クッカーなんてどれも大した違いはなく、違うのはせいぜい素材と重量くらいなものだろう―。もしまだそう思っている人がいたら、是非とも今回の特集を一読をおすすめします。

メジャー・マイナー問わずバリエーション豊かな15のクッカーをさまざまな角度から比較していくと、確かに軽さは重要な要素ではあるものの、実際には多くのクッカーに求められるさまざまな価値のひとつであるに過ぎないということが分かってきます。さらに、最適なクッカーとは、利用シーンや人数構成などによって求められる価値も変化していくもの。今回の比較テストではそうしたさまざまなスタイル毎に”本当に使える”クッカーとは何なのかについても浮き彫りにしてみたいと思っています。

比較アイテムのピックアップにあたって

世の中には、今回取り上げたアイテム以外にも数多くのクッカーが存在しています。それらすべてを比較することは物理的に難しいので、比較にあたっては売れている人気商品だけでなく、以下のようになるべくいろいろな点でバリエーションが出るようにピックアップしてみました。

- 素材(重量)

- 形・大きさ

- 内側や底面の加工・処理の有無

- 蓋や取っ手

- セット内容や付属品

このため、ここに登場していないアイテムでも、今回の比較を参考にすることによってある程度評価が想像できるようになっているはずです。なお、少人数でのテストゆえどうしても利用人数が少なめ(1~3人)向けのモデルが多くなってしまうのはご了承ください。

比較テストアイテム

エバニュー Ti U/L クッカー深型 RED

エバニュー チタンクッカー深型 セラミック

エバニュー アルミコッヘル L

エバニュー セラミックコッヘルポット15

EPI ATSチタンクッカーTYPE-3M

PRIMUS イージークック・ソロセットS

PRIMUS イージークックNS・ソロセットM

コールマン パックアウェイ ソロクッカーセット

ユニフレーム 山クッカー 角型 1

スノーピーク ソロセット 極

GSI nForm ピナクル ソロイスト

DUG HEAT-I

Optimus テラ ウィークエンドHE

Hilander アルミクッカーセット

JETBOIL MiniMo

テスト環境

2015年5月~11月にかけて複数回の山行で試用。また、下界にて煮沸や炊飯、炒め物などを横並びで調理するなどのテストを実行。

実地テストによる詳細評価

評価比較

| 総合順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 | 9位 | 9位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アイテム |  PRIMUS イージークックNS・ソロセットM PRIMUS イージークックNS・ソロセットM |

ユニフレーム 山クッカー 角型 1 ユニフレーム 山クッカー 角型 1 |

EPI ATSチタンクッカーTYPE-3M EPI ATSチタンクッカーTYPE-3M |

エバニュー チタンクッカー深型 セラミック エバニュー チタンクッカー深型 セラミック |

コールマン パックアウェイ ソロクッカーセット コールマン パックアウェイ ソロクッカーセット |

GSI nForm ピナクル ソロイスト GSI nForm ピナクル ソロイスト |

PRIMUS イージークック・ソロセットS PRIMUS イージークック・ソロセットS |

エバニュー セラミックコッヘルポット15 エバニュー セラミックコッヘルポット15 |

Optimus テラ ウィークエンドHE Optimus テラ ウィークエンドHE |

Hilander アルミクッカーセット Hilander アルミクッカーセット |

JETBOIL MiniMo JETBOIL MiniMo |

エバニュー アルミコッヘル L エバニュー アルミコッヘル L |

スノーピーク ソロセット 極 スノーピーク ソロセット 極 |

DUG HEAT-I DUG HEAT-I |

エバニュー Ti U/L クッカー深型 RED エバニュー Ti U/L クッカー深型 RED |

| ここが◎ | すべてにおいて高い性能 | 調理しやすさ、使いやすさ、収納性 | 重量、バランスの良さ | 耐久性、重量、バランスの良さ | 調理のしやすさ | 洗練された機能性、調理しやすさ | 収納性、価格 | 調理しやすさ | 熱効率 | 価格 | 熱効率、機能性 | 拡張性、調理のしやすさ | 重量、収納性 | 熱効率 | 重量 |

| ここが△ | 特に無し | 重量、熱効率 | 特に無し | 価格 | 拡張性、熱効率 | 価格、拡張性 | 熱効率、調理のしやすさ | 拡張性、機能性 | 重量、拡張性 | 熱効率、機能性 | 価格、拡張性 | 熱効率、重量、機能性 | 調理のしやすさ、機能性 | 調理のしやすさ、拡張性 | 調理のしやすさ、拡張性、価格 |

| 熱効率 (20) |

14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 18 | 12 | 14 | 16 | 13 |

| 重量 (20) |

14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 18 | 15 | 19 |

| 調理のしやすさ (20) |

18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 16 | 11 | 16 | 15 | 12 | 16 | 16 | 6 | 10 | 7 |

| 耐久性 (10) |

6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |

| 機能性 (10) |

7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |

| 拡張性 (10) |

6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 |

| 価格 (10) |

8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |

| 総合 (100) |

73 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 |

スペック比較

熱効率

調理はクッカーの最も重要な役割のひとつ。ならば同じ火力でより早く熱が伝わるに越したことはありません。また、熱が伝わりやすいことはそれだけ燃料消費を抑えることにも繋がり、装備の軽量化にもなるため、この項目は厳しい環境になればなるほど重要なポイントになっていきます。

この項目を比較するにあたっては、なるべく同じ状況(同じ環境下、同じ火力)においていかに早く水が沸騰するかで計測比較しました。予想通り圧倒的に熱効率が優れていたのは JETBOIL MiniMo。底面のヒートエクスチェンジャーと、クッカー周囲を覆うネオプレーンゴムのおかげで、熱の逃げにくさがハンパない。そしてどこまで健闘するか楽しみだった DUG HEAT-I や Optimus テラ ウィークエンドHE といった、ストーブの種類を選ばない、汎用的なヒートエクスチェンジャー付きクッカーは JETBOIL には及びませんでしたが、それでもヒートエクスチェンジャーのないクッカーに比べれば、沸騰時間で30%程度の差があり、十分な実力を発揮していたといえるでしょう。

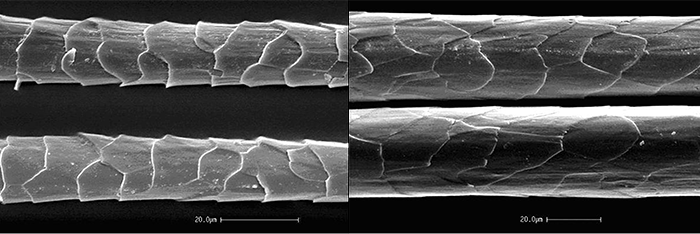

なお、チタンの熱伝導効率の悪さを改善する「ATS加工」を施した EPI ATSチタンクッカーTYPE-3M は、今回のテスト(500ml程度の水)ではそこまでの差は見られませんでしたが、長時間での利用においては熱が底面全体に伝わるというアルミと同等の特徴が活かされ、熱効率は(体感的には)優れていると感じました。

重量

重量については商品によって単体やセットになっているなどの差があるため、メインのカップ・蓋のセット重量で比較しています。基本的にはチタン製クッカーのひとり勝ちです。ただそのなかでも文句なしに眼を惹くのはエバニュー Ti U/L クッカー深型 RED。もってみると一目瞭然の、その異常なまでの軽さ・薄さは非常に魅力的で、アルミでは耐久性を保つためにここまで薄くつくることはできません。ただこの Ti U/L クッカー深型 RED、その圧倒的な軽さ以外に褒めるべきポイントがあまり見当たらないのが本当に残念です。

その他、アルミのなかで目立ったところでは、1000mlの容量があっても212gのユニフレーム 山クッカー 角型 1 や、コンパクトかつ2つのカップに分かれた使い方ができる PRIMUS イージークック・ソロセットS(212g)。

調理のしやすさ

目的やシーンによってクッカーを使用した「調理」の範囲は変わってくるため、この項目の重要度はユーザーによって異なるかもしれません。ファスト・ハイキングを志向する場合にはほとんど水を沸かす程度しか必要ありませんが、テント泊などで食材を煮たり、炒めたり、ましてや米を炊くなんて想定する場合には、この項目は非常に重要です。

調理のしやすさはややもすると主観的になりがちですが、ここではなるべく客観的に評価できるよう、特に以下の点に注目しています。

- 表面の焦げにくさ

- 容器を火にかけているときの安定感

- 取っ手の握りやすさやカバーの有無

- 注ぎ口の有無

- 形状(浅底か深底か)

上記の点で総合的なクオリティで際立っていたのは PRIMUS イージークックNS・ソロセットM とコールマン パックアウェイ ソロクッカーセット。いずれにも共通しているのは内側の焦げ付き防止コーティングの優秀さと、底面のスパイラル加工による安定性、箸を入れやすい幅広サイズ、熱くて持てなくならないような取っ手のカバーや注ぎ口による作業性の高さです。

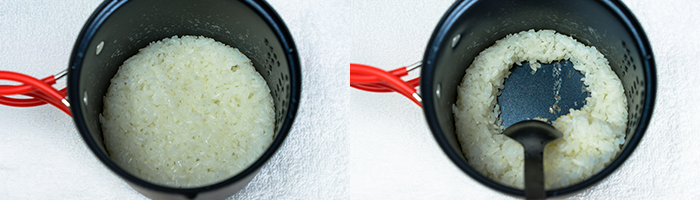

補足:「チタン製クッカーで炊飯はできるのか」問題

アルファ化米やレトルト米など便利な手段も用意されている昨今ですが、誰が何といおうと山の中での炊きたてご飯はいつ食べても格別。アルミ製の古いクッカーはどんなものでも米が炊けるのは当たり前でしたが、最近ではクッカーによって米がどうしても炊けないものがあることをご存じでしょうか。

その代表例が、チタン製のクッカー。チタンという素材は熱伝導率が非常に低く、沸騰させても火の当たっている部分だけがボコボコと煮立つだけで、水とお米が鍋の中で回ってくれません。その結果、火の当たっている部分のお米が黒焦げに。もちろんお米自体は芯飯です。テストでは同じチタンでも表面の加工次第で上手く炊けるクッカーもあるのではないかと期待したのですが、微妙に成功しかけたクッカーもあったものの、多かれ少なかれ無残な結果に終わってしまいました…。

ただ、上手くいかない原因は(すべて試したわけではないですが)はっきりしており、

- 1点から火が噴出するようなタイプのガスストーブではなく、クッカーの底全体に火が当たるようなタイプのストーブを使う。

- クッカーの底が広すぎて火の当たらない部分ができるといったことがないようにする。

- 沸騰するまでの間は米が底に付かないように蓋を開けてかき回しながら待つ。

- 弱火で蒸らす間も温度が下がらないようになるべく手ぬぐいなどでクッカーを包む。

などなど、コツとともに非常に高度な熟練が必要(美味しい炊き具合となるとさらに険しい道が待っています)。とはいえ不可能では無いので猛者はチャレンジすればよいと思います。ただ、アルミでしかもノンスティック加工のクッカーならモチモチかつイイ感じのおこげがついた美味しいご飯が簡単にでき、さらに内側はまったくこびり付くことなく炊飯できますので、個人的には米を炊くならこちらの方がおすすめです。

ちなみに、素材以外でも美味しいご飯が炊くために気をつけたいのが蓋の形状です。水切り穴(ストレーナー)の付いた蓋は、水分が逃げていってしまうため、例えアルミ製であったとしても炊飯には向きません。このためこうした蓋のクッカーで米を炊く場合、何らかの方法で穴を塞ぐようにしてください。

耐久性

チタンとアルミ、素材自体でいえば、チタンの方がより硬く・さびにも強く耐久性は高いといえます。ただ近年では、アルミの耐久性の弱さをカバーするような表面加工技術(アルマイト加工やハードアノダイズド加工)の進歩によって、そこまで大きく差があるともいえないように思われます。このため耐久性に関してはそこまで神経質になる必要は無いというのが今回の比較での結論です。特別な耐久テストは難しいのですが、体感的な評価としては、以下のようになりました。

単なるアルマイト加工 < アルマイト加工+セラミック焼付けコート = ハードアノダイズド加工 < チタン < チタン+セラミック樹脂コート

機能性

この項目ではこれまでの話しで網羅できなかった、使い勝手や収納性、便利な付属品などの使いやすさ全般について(例えば下記のような感じで)まとめています。

- 蓋をフライパンとして使用可能か(複数のカップが利用可能か)

- 目盛表示の有無

- 水切り穴(ストレーナー)の有無

- ガスカートリッジが収納できるか

- ケース他付属品の実用度

ここで注目すべきは JETBOIL MiniMo と GSI nForm ピナクル ソロイスト。JETBOIL シリーズは、そもそもがガスストーブからクッカー、カップまで、燃料以外の調理に必要な道具が機能的・かつ無駄なく統合されたシステムであることが魅力だったわけですから、当然と言えば当然でしょう。一方で GSI nForm ピナクル ソロイストも素晴らしく洗練された統合クッキングシステムです。どのメーカーのストーブでも使える、クッカーが焦げ付きにくく使いやすい、付属のスポーク(スプーンとフォークの一体型カトラリー)などの点において、クッカー単体で考えれば JETBOIL に負けず劣らずのクオリティがありました。

その他、好きな人には代えがたいという意味では、ユニフレーム 山クッカー 角型 1 が面白い。このモデルについては個別にレビューしたこともあり、実はぼくも日帰り山行にもっていくことが多かったりします。角型というとてもパッキングがしやすい形状、そしてインスタントラーメンが入る、調理がしやすいなど、独特な使いやすさで隠れたファンも多く、機能性という観点からみて見逃せないクッカーです。

拡張性

クッカー同士を重ねて収納(スタッキング)できるように計算されたサイズのモデルがラインナップとして用意されているかどうか。実際のところ、目的や志向するスタイルによっては不要な項目かもしれません。ただし、細かく目的を絞らずに、普段は1~2人、場合によっては大人数でキャンプや登山を楽しむかもしれないといった一般的なユーザーであれば、こうしたスタッキングできるモデルによって、将来的にも非常にスマートなパッキングが可能となります。

ここでの注目モデル、エバニュー アルミコッヘルシリーズは20年以上前からおなじみの形状で、450mlの小ナベから4000mlの大ナベまでをカッチリとスタッキングできる安心の拡張性を備えていますので、はじめに一人用サイズから始めたとしても、後から4人パーティ、6人パーティと登山スタイルの変化に幅広く対応できます。

そこまで大人数には対応できないまでも、小規模ながらスタッキングシステムを用意しているもので注目なのが EPI ATSチタンクッカーTYPE-3M、エバニュー チタンクッカー深型 セラミック。これらは1サイズ大きいモデルを買い足すことで1人用にも3人用にもスマートに対応することができます。

今回の比較まとめ

最後に今回の比較テストで浮き彫りになった、シーン別の編集部おすすめモデルをご紹介します。

ビギナーから達人までおすすめの万能クッカー: PRIMUS イージークックNS・ソロセットM

今回のテストではほぼすべての項目で高評価を獲得、特別に軽いわけではありませんが、あらゆる面で使いやすく、そして何よりも比較的手ごろな価格で入手可能なこのアイテムが文句なしにベストです。もっと高価で、もっと尖った特性を誇るアイテムは数あれど、総合的に考えてそれらをゆうに凌駕するような、細部にわたるクオリティ=完成度の高さをもちあわせた優等生。それらは玄人でなくとも、特にビギナーにとって非常に魅力的で、これからクッカーを選ぶすべての人におすすめの太鼓判を押したいと思います。

ソロハイカー御用達: JETBOIL MiniMo / EPI ATSチタンクッカーTYPE-3M

ソロハイキングという限られたスタイルに特化すると、少し見方が違ってきます。今回の評価から「拡張性」と「価格」を差し引くと、1・2位はこの2アイテム。JETBOIL MiniMo が熱効率・機能性・洗練さの面でこれ以上なく優れたモデルであることは、多くのメディアやユーザーが伝えているところですが、今回はその評価を再認識できたと言えるでしょう。これひとつあれば無雪期のお一人様アウトドアでは無敵の使い心地が約束されたようなものです。

そしてもうひとつ、EPI ATSチタンクッカー TYPE-3 M はチタンの軽量性を備えながら、弱点である熱効率の悪さを見事に克服したクレバーなアイテム。その点が他チタン製品との違いで今回の高評価となりました。シンプルかつ機能的な使い心地は無駄をそぎ落とした機能美すら感じさせます。

複数人パーティ登山には欠かせない: エバニュー アルミコッヘル L

昔からある製品。特に際だった機能があるわけでもなく、昔ながらの素材で昔ながらの形状(細かい部分で変化を繰り返してはいますが)。ただ、だからこそ安心の使い心地、信頼性は抜群です。今回、他社の大ナベ製品は取り上げていませんでしたが、大人数用クッカーであれば、大学の山岳部や社会人山岳会などで広く御用達のこのシリーズで間違いはありません。

調理のしやすさと使い勝手で見逃せない: ユニフレーム 山クッカー 角型 1

確かに重量や熱効率などは数字的に飛び抜けたパフォーマンスではないものの、何よりも実際の調理のしやすさと使いやすさ(そして価格の手ごろさ)からどうしても最後にコイツをおすすめとしてあげさせてください(詳細はこちらのレビューに書いてあるのでぜひ)。クセがないといったらウソになりますが、細かい数字では比べることのできない、コイツにしか無い良さがあるのは確か。実際に使ってみると、(ハマる人にとっては)昨今の1グラム、1キロカロリーを突き詰めるような競争とは別次元での価値を感じさせてくれるはずです。ちなみにぼくの場合、このシリーズでもより汎用的な、大小2つのクッカーがセットになった「山クッカー 角型 2」の方を使用しています。

![[ マムート MAMMUT ]【送料無料】Whymper Jacket Men【あす楽_年中無休】マムート [1010-17490...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fniche-express%2fcabinet%2fmammut%2f02%2f1010-17490.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fniche-express%2fcabinet%2fmammut%2fasu%2f1010-17490.jpg%3f_ex%3d80x80)

![[ドイター] deuter ファーストエイドキットドライ M D49263 5050 (ファイアー)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41cHkOKN1QL._SS300_.jpg)

![SILVAのコンパス、スターター123SILVA コンパス スターター 1 2 3 [ブラック] 方位磁針 方位磁...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fdigisto%2fcabinet%2fc05%2f1_sv1290_600.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fdigisto%2fcabinet%2fc05%2f1_sv1290_600.jpg%3f_ex%3d80x80)

![モンベル(mont-bell) テント U.Lツェルト スプリンググリーン [1人用] 1122281 SPGN](http://ecx.images-amazon.com/images/I/310CS13DFGL._SS240_.jpg)

![KLYMIT(クライミット) イナーシャ X フレーム パッド INERTIA XFRAME PAD [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31f3ieSl7nL._SS240_.jpg)

![寝袋 イスカ(ISUKA) エア 630EX ゴールド [最低使用温度-15度]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Nmskm-fzL._SS300_.jpg)

![モンベル(mont-bell) 寝袋 UL.スパイラル アルパイン ダウンハガー 800 #0 サンライズレッド [最低使用温度-31度] 1121788 SURD](http://ecx.images-amazon.com/images/I/413KxgFQUnL._SS300_.jpg)

![KLYMIT(クライミット) イナーシャ X フレーム パッド INERTIA XFRAME PAD [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31f3ieSl7nL._SS150_.jpg)

![KLYMIT(クライミット) イナーシャ X フレーム パッド INERTIA XFRAME PAD [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31f3ieSl7nL._SS100_.jpg)

![アークテリクス ARC\'TERYX メンズ Men\'s アトム エル ティー フーディー ATOM LT HOODY Black2015 XL [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/410zmIE17PL._SS150_.jpg)

MIV01313 CASTELROCK 3721 L](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C6VwhV3wL._SS150_.jpg)

MIV01313 CASTELROCK 3721 L](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C6VwhV3wL._SS100_.jpg)

![アークテリクス ARC\'TERYX メンズ Men\'s アトム エル ティー フーディー ATOM LT HOODY Black2015 XL [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/410zmIE17PL._SS100_.jpg)

MIV01313 CASTELROCK 3721 L](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41C6VwhV3wL._SS300_.jpg)

![Ultimate Direction Fastpack 30 Midnight M/L by Ultimate Direction [並行輸入品]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41g2LH45unL._SS300_.jpg)

![[ボレアス] boreas Muirwoods 30 01-0032A-BLK5M BLK (ブラック)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ISQA0vhSL._SS300_.jpg)

![[ボレアス] boreas MONTEREY 04-0200A-LVB5M BK (ブラック)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/4185HSqfBCL._SS300_.jpg)